跨界融合的色彩诗学——张秀龙油画艺术的多元探索与独特表达

作者:编辑主任 来源:人民书画艺术名家网 发布时间:2025-10-21 14:33 点击:

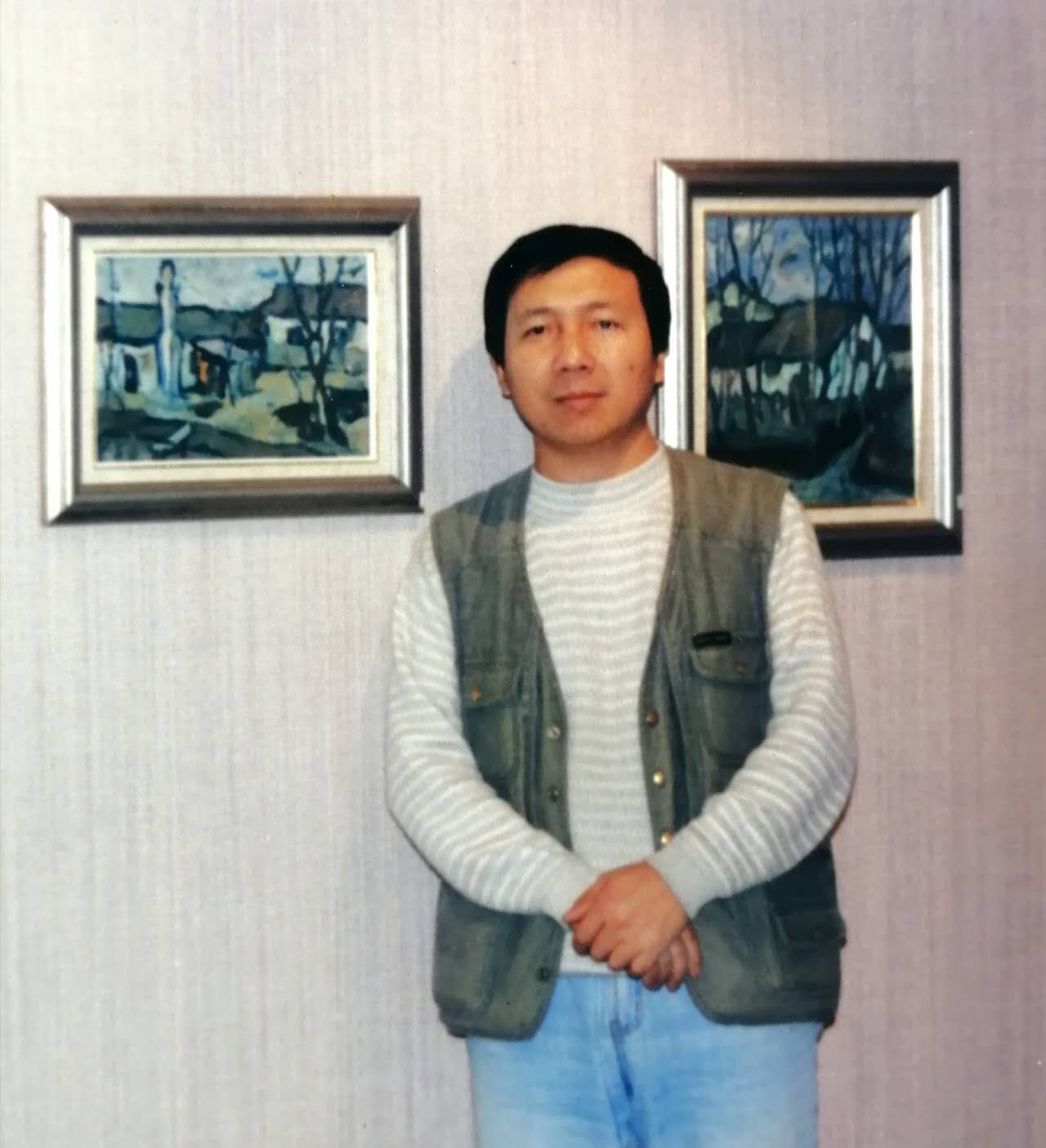

张秀龙,1955年出生于上海,油画家。曾为深圳梧桐画会创会会长,加拿大温哥华华人艺术家协会永久会员。

1975年参加上海市美展、并开始发表作品

1980年毕业于上海戏剧学院、美术系

1982年上海市美术作品展

1983年上海赴青岛美展

1984年参加六届全国美展上海区展

1985年前进中的中国青年美展

1986年上海美展

1987年中国画家团队赴美国波士顿联展

1988年上海—安徽联展

1990年上海版画艺术展,独创塑料电烙版画,新华社、人民日报、中国日报、解放日报同时作了图文介绍。

1991年中国油画家美国华盛顿联展,举办首个上海家庭画展

1992年纪念延安文艺座谈会50周年大展

1994年上海首届中华大型艺术博览会(浦东新区)

1995年上海20人油画展

1996年上海戏剧学院建院50周年庆典展

1997年主办深圳梧桐画会上海名家作品展

1998年旅居温哥华,并加入华人艺术家协会

1999年加拿大威斯敏斯脱公立画廊家庭画展

2000年华人艺术家协会联展

2001年温哥华中国名家画廊

2005年格兰湖大师艺术中心画廊

2006年台湾全球华人艺术巡回展

2007年中华文化中心联展

2008年温哥华弘艺中心联展

2009年-上海海鲸画廊

2010年-上海香江画廊

2011年-中领馆辛亥革命100周年展

2012年-加拿大全国艺术家联盟画廊

2015年-上戏70周年庆典展

2017年-温哥华艺术家协会年展

跨界融合的色彩诗学——

张秀龙油画艺术的多元探索与独特表达

文/著名书画艺术评论家 史国澳

张秀龙油画艺术的多元探索与独特表达

文/著名书画艺术评论家 史国澳

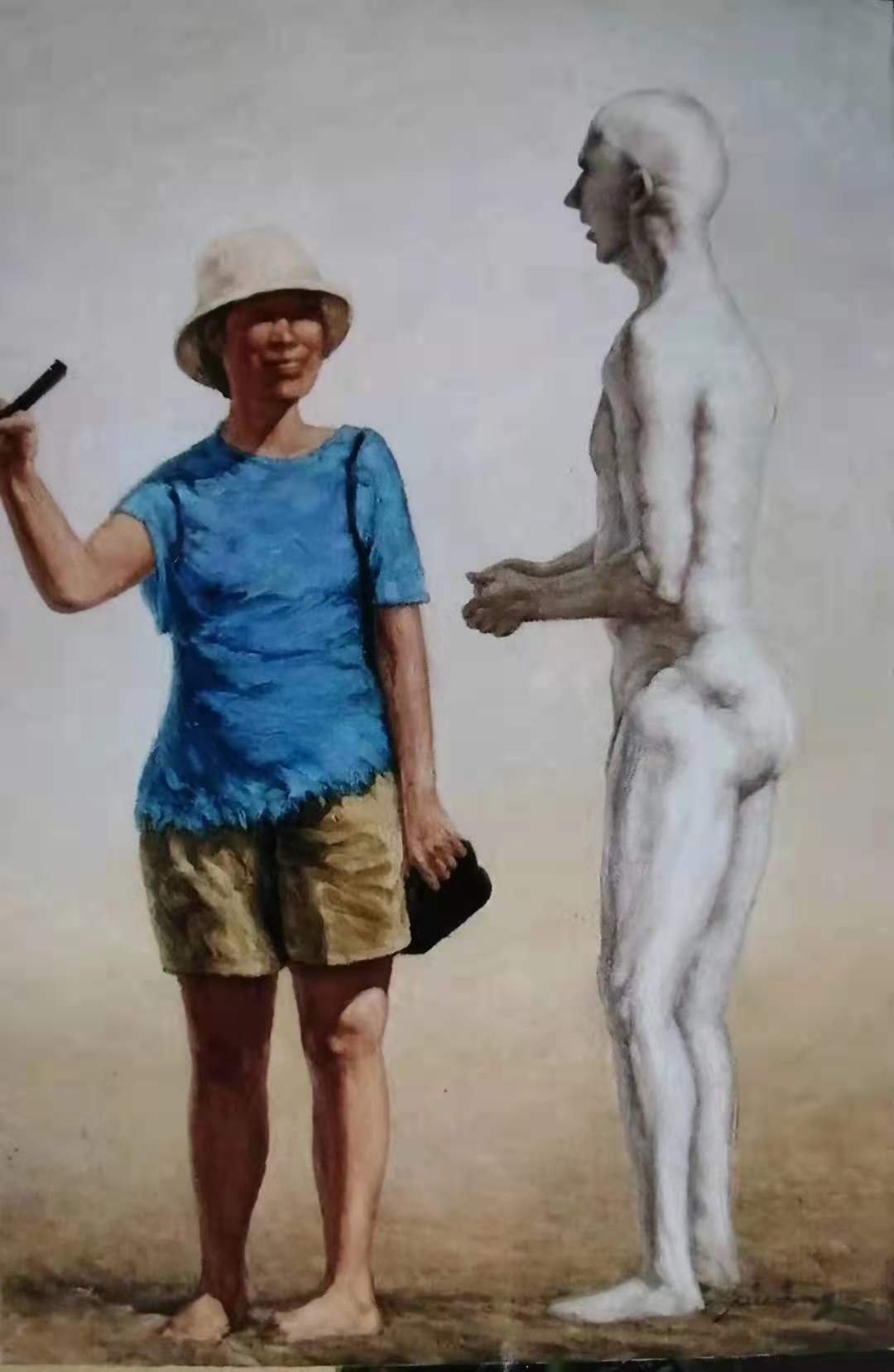

在当代油画领域,张秀龙的油画艺术,是一场跨越艺术门类的精彩对话,是传统与现代、具象与抽象的巧妙融合。他以“跨艺术门类融合”为创作锚点,以“破界者”的姿态,将国画的写意精神、版画的结构力量、水彩的通透质感与工艺美术的装饰美学,转化为独属于自己的油画语言,构建起兼具东方底蕴与现代张力的艺术体系。其作品既带着东方文化的温润底色,又兼具现代艺术的先锋表达,在风格、成就与价值层面构建起清晰的艺术坐标。

若细观张秀龙的油画作品,便会发现“跨界融合”并非抽象概念,而是渗透在每一处笔触、色彩与构图中的具体表达,其作品在具象与抽象的平衡间,藏着对多元艺术语言的精妙转化。他将国画、版画、工艺美术、水彩画的核心语言拆解重组,最终形成“具象为骨、抽象为魂、跨界为脉”的鲜明风格,在艺术表达与文化传播中均展现出深远价值。

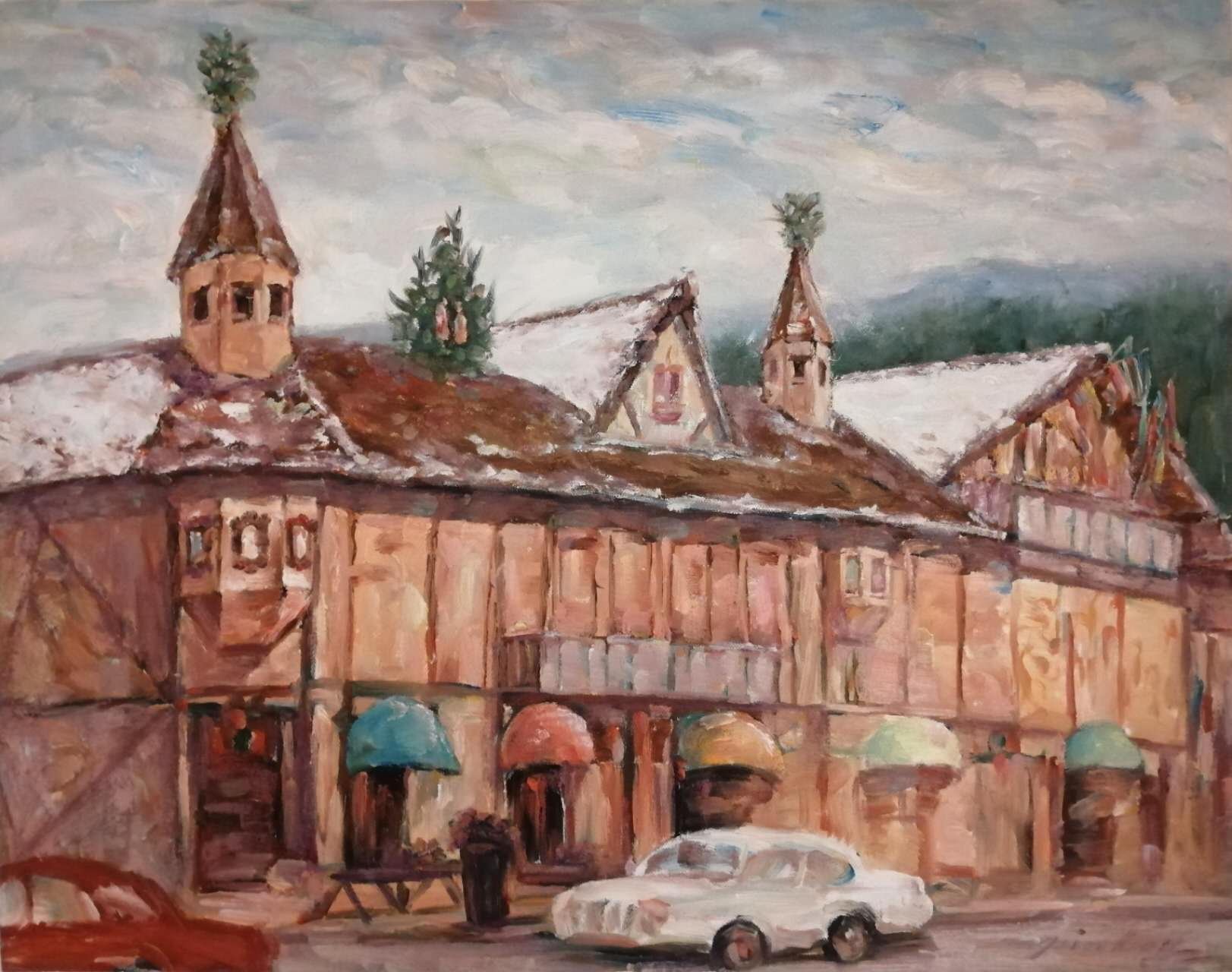

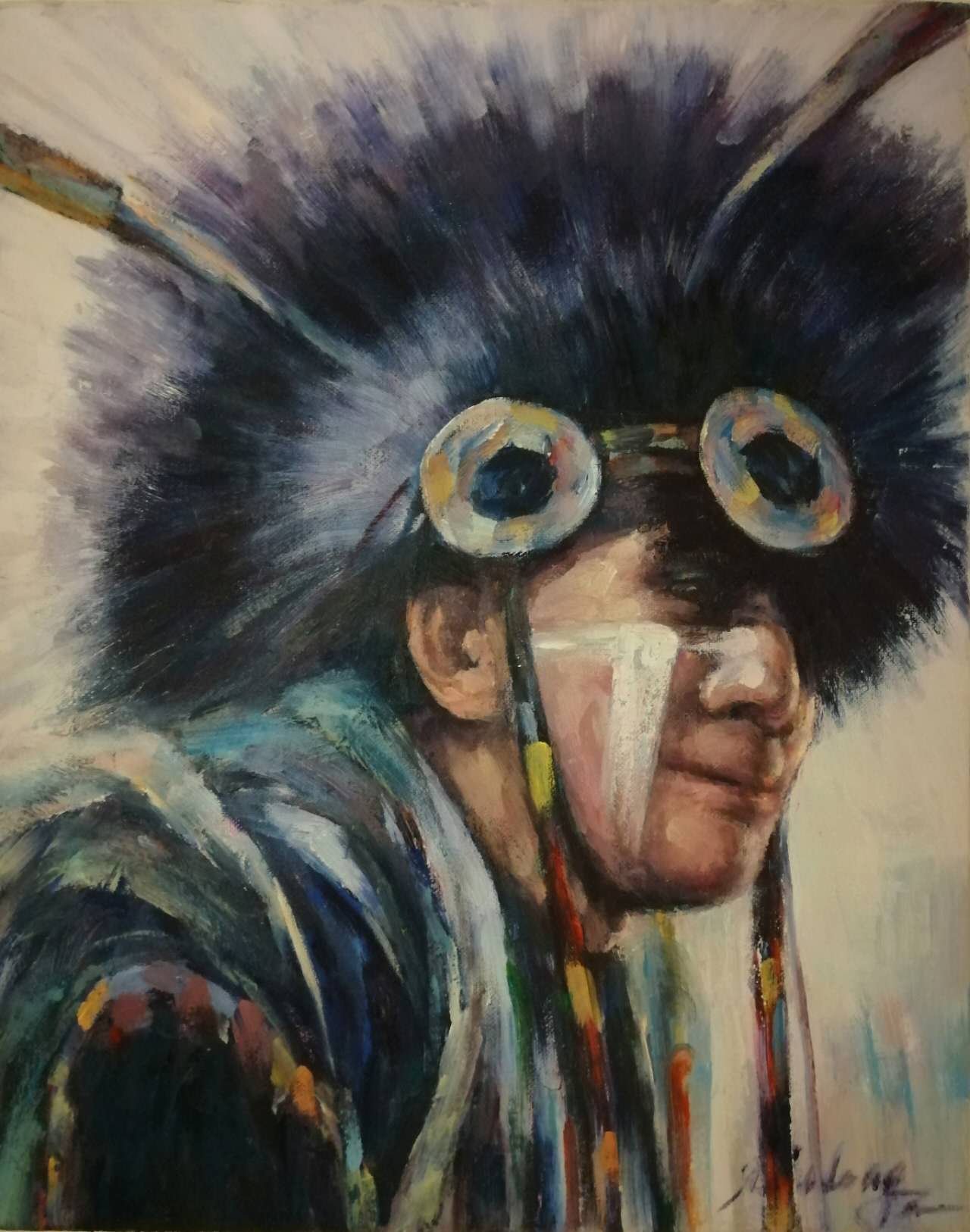

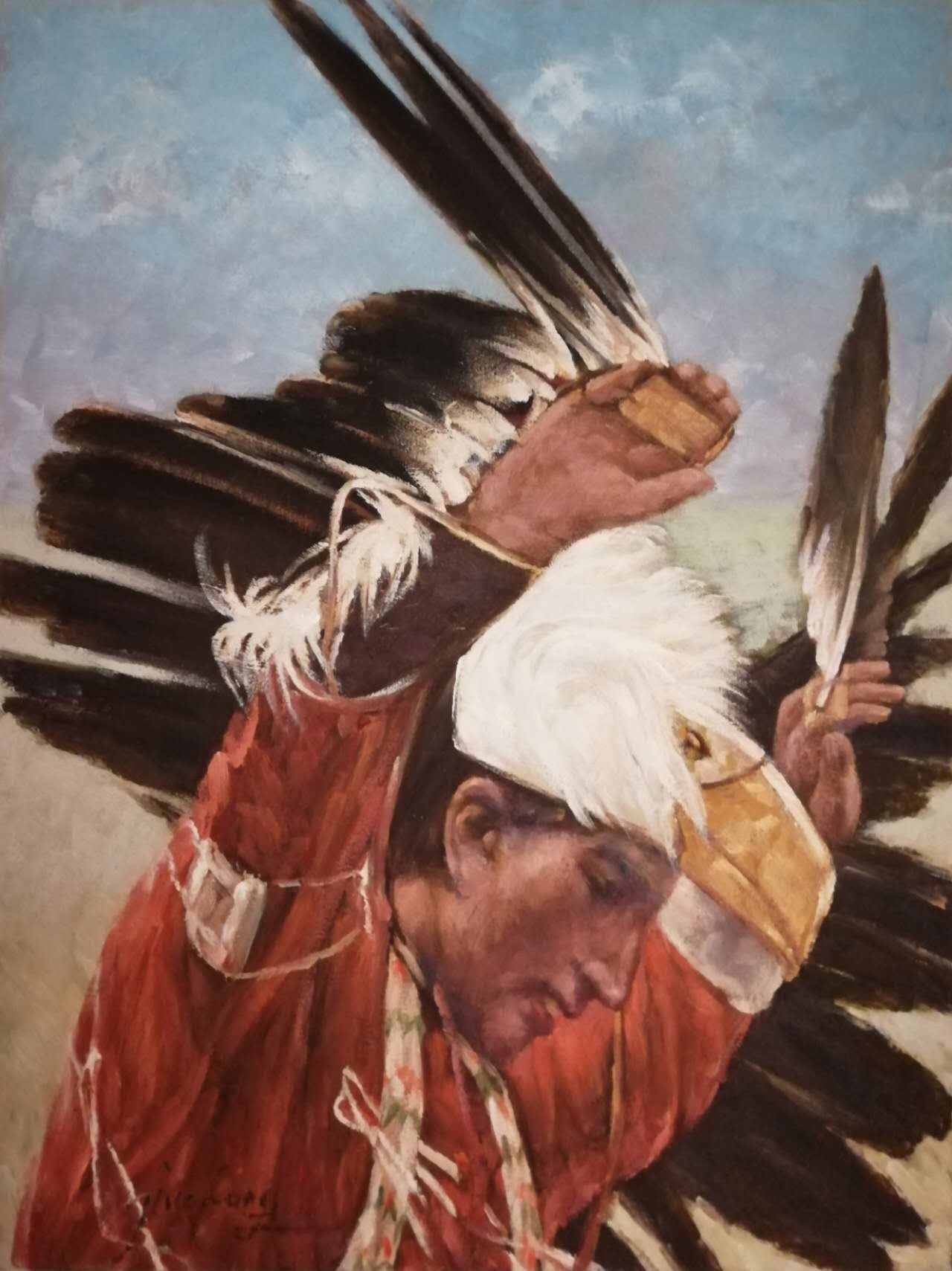

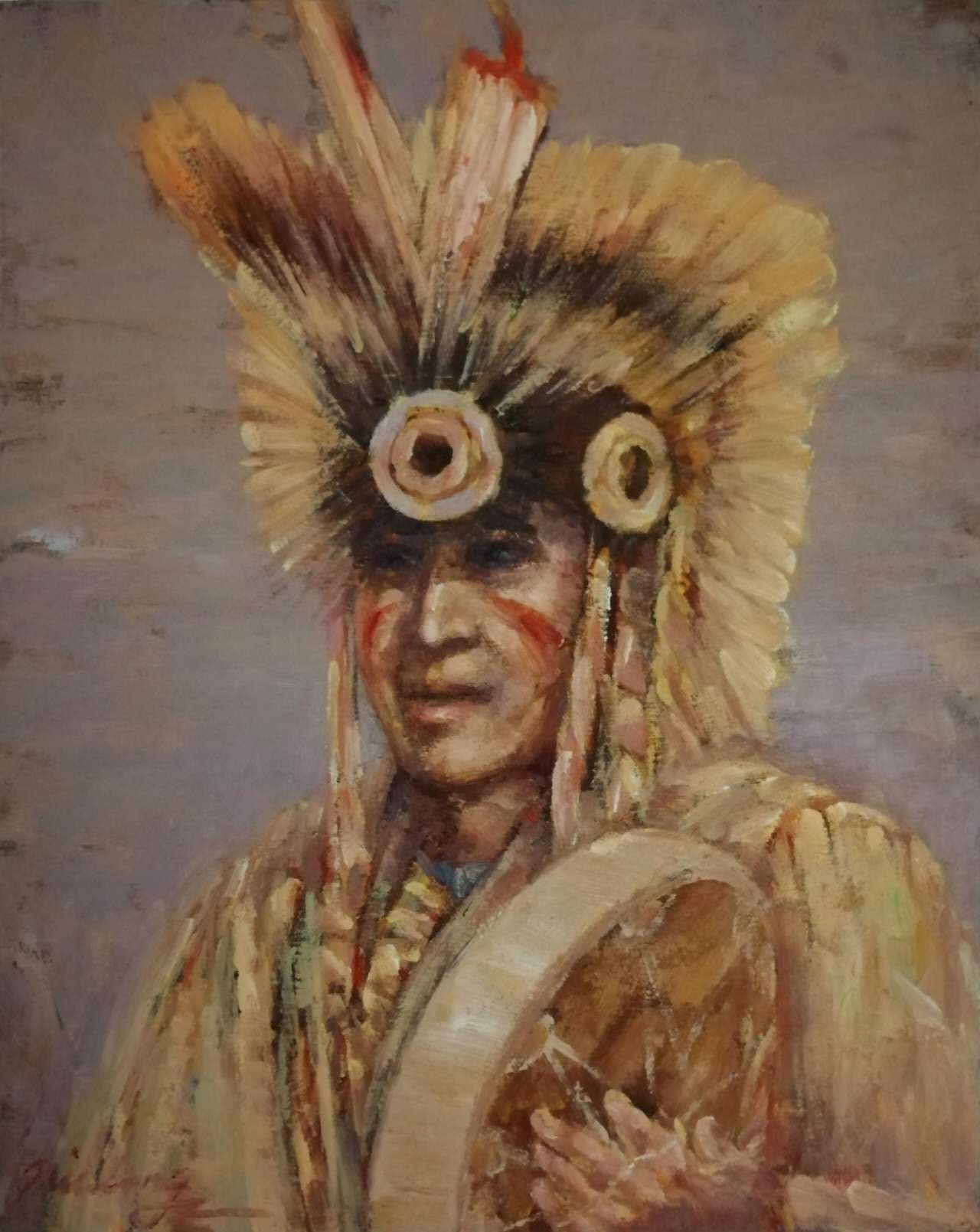

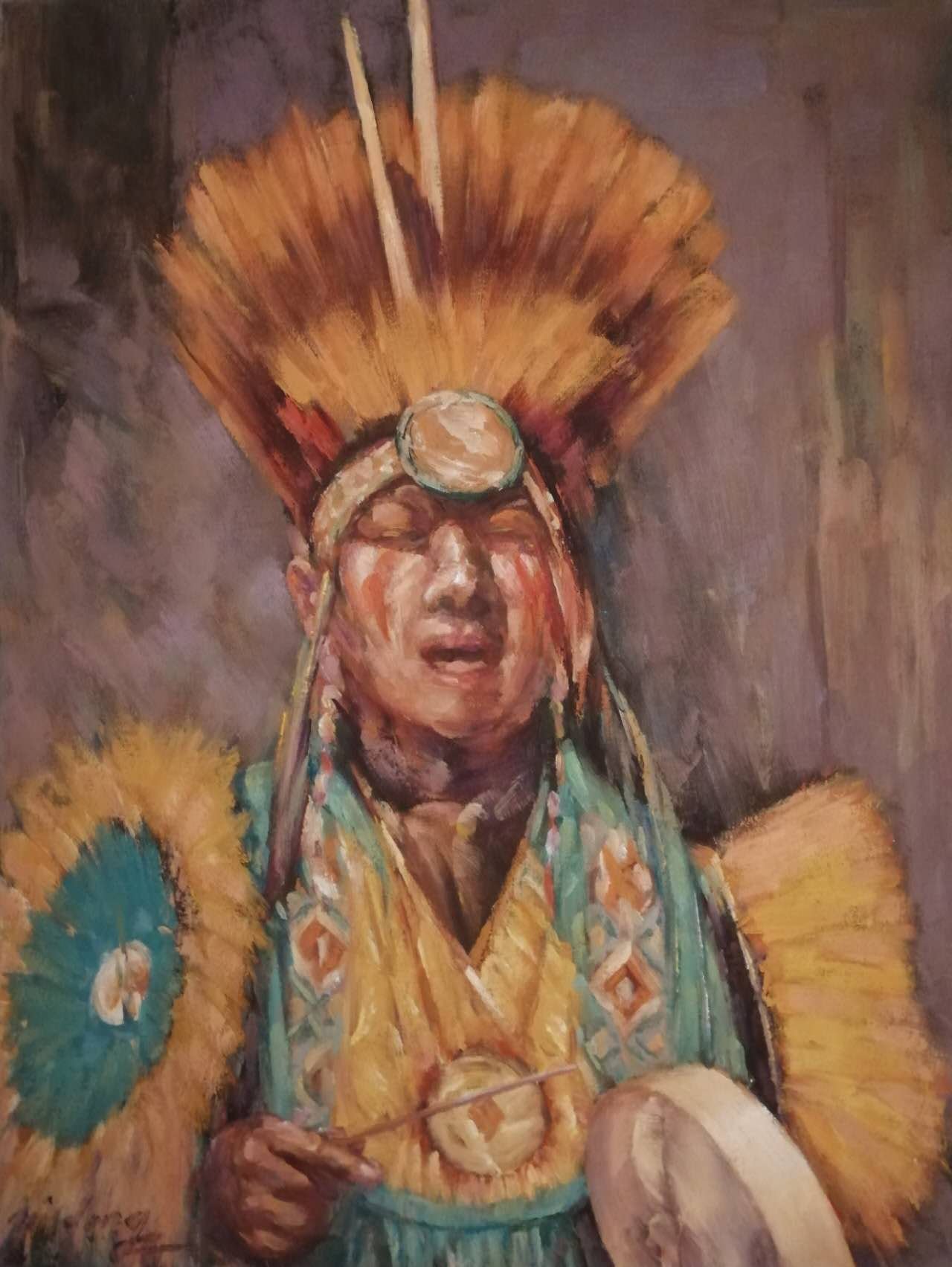

从艺术风格的核心特质来看,张秀龙的创作始终围绕“融合”展开,但这种融合绝非简单的形式叠加,而是深度的语言转化。他以油画的色彩与肌理为基底,将国画的“写意精神”注入其中——在人物题材作品中,他以国画“线描”勾勒人物轮廓,寥寥数笔便抓住神态精髓,却用油画厚重的色彩铺陈衣饰,通过色彩的冷暖对比塑造立体感,让人物既保留东方写意的灵动,又兼具西方油画的写实温度;如市井题材中劳动女性的弯腰姿态、颔首神情,均在“似与不似之间”传递出鲜活的生活气息;以粗犷而富有韵律的笔触勾勒人物形象,色彩浓烈且富有层次,既捕捉到了人物的形态特征,又通过笔触和色彩的主观处理,传递出强烈的情感与艺术张力;而在风景与静物创作中,他又借鉴版画的“结构感”,以清晰的色块分割构图,如描绘枫树落叶的作品,将地面落叶简化为橙黄、赭石、深褐的几何色块,如同套色版画般富有秩序感,却又通过水彩“晕染技法”,在色块边缘晕开淡彩,弱化版画的锐利,增添自然的柔和过渡。这种“写意笔触+版画结构+水彩晕染”的复合表达,让他的作品既扎根传统美学,又突破了油画的写实边界,形成“具象与抽象共生”的独特气质。

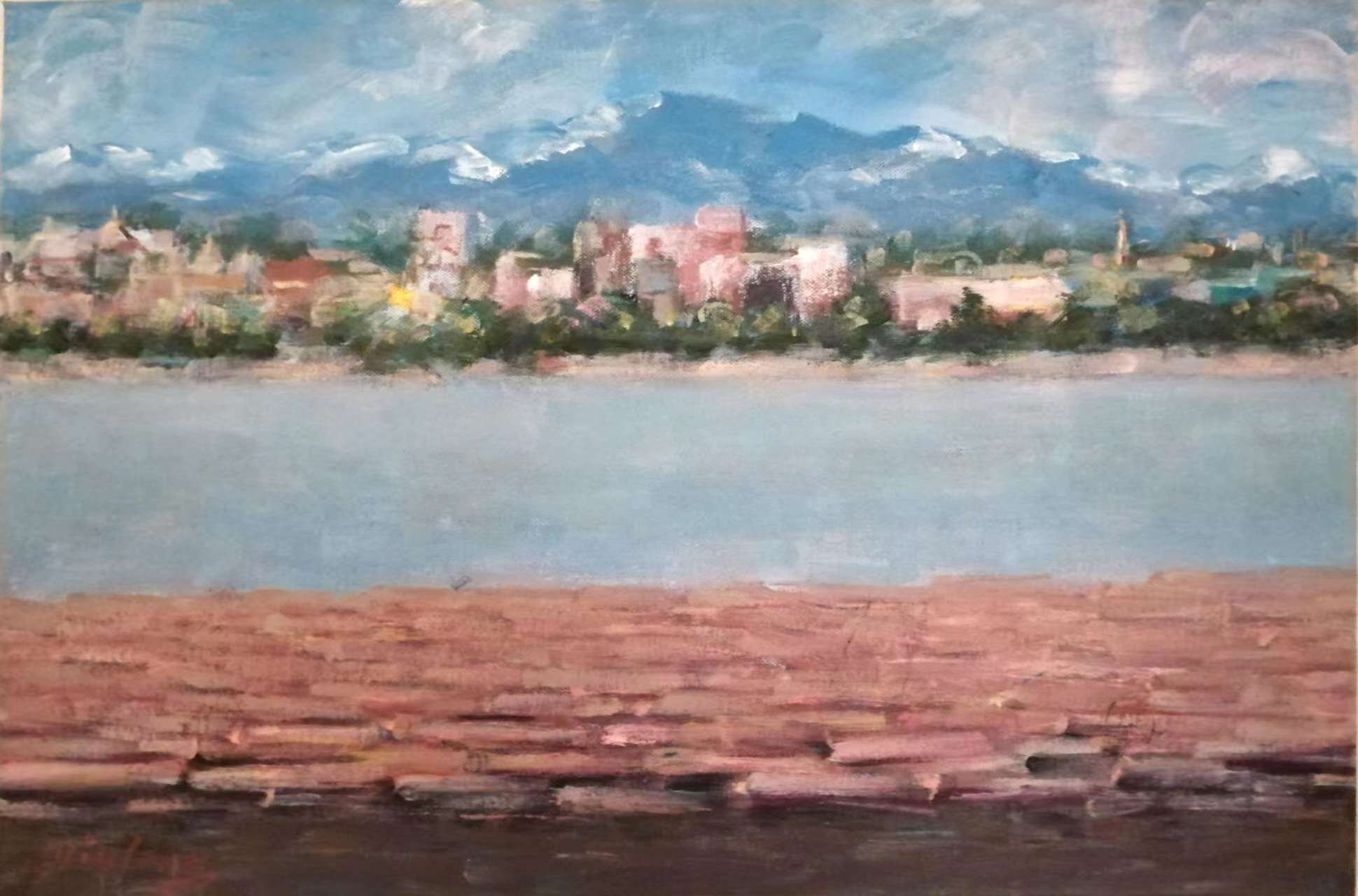

即便在他偏向抽象的风景作品中,仍能看到跨界的痕迹。一幅表现秋日山林的画作里,远处的山峦以版画的“色块分割”构图,将山形简化为三角形与梯形的组合,用橙红、金黄与深褐分层铺色,如同套色版画般秩序井然;而近处的树木却用国画的“点叶法”,以点状笔触密集点出金黄与橙黄的树叶,又用油画的厚重色彩叠加,让树叶看起来饱满且富有动感。更妙的是画面下方的溪流,他没有写实描绘水纹,而是用工艺美术的“线条装饰”,以流畅的银灰曲线穿插在色块间,既像溪流的倒影,又像抽象的韵律符号,让整幅画在“看山是山”与“看山非山”之间,形成奇妙的视觉对话。

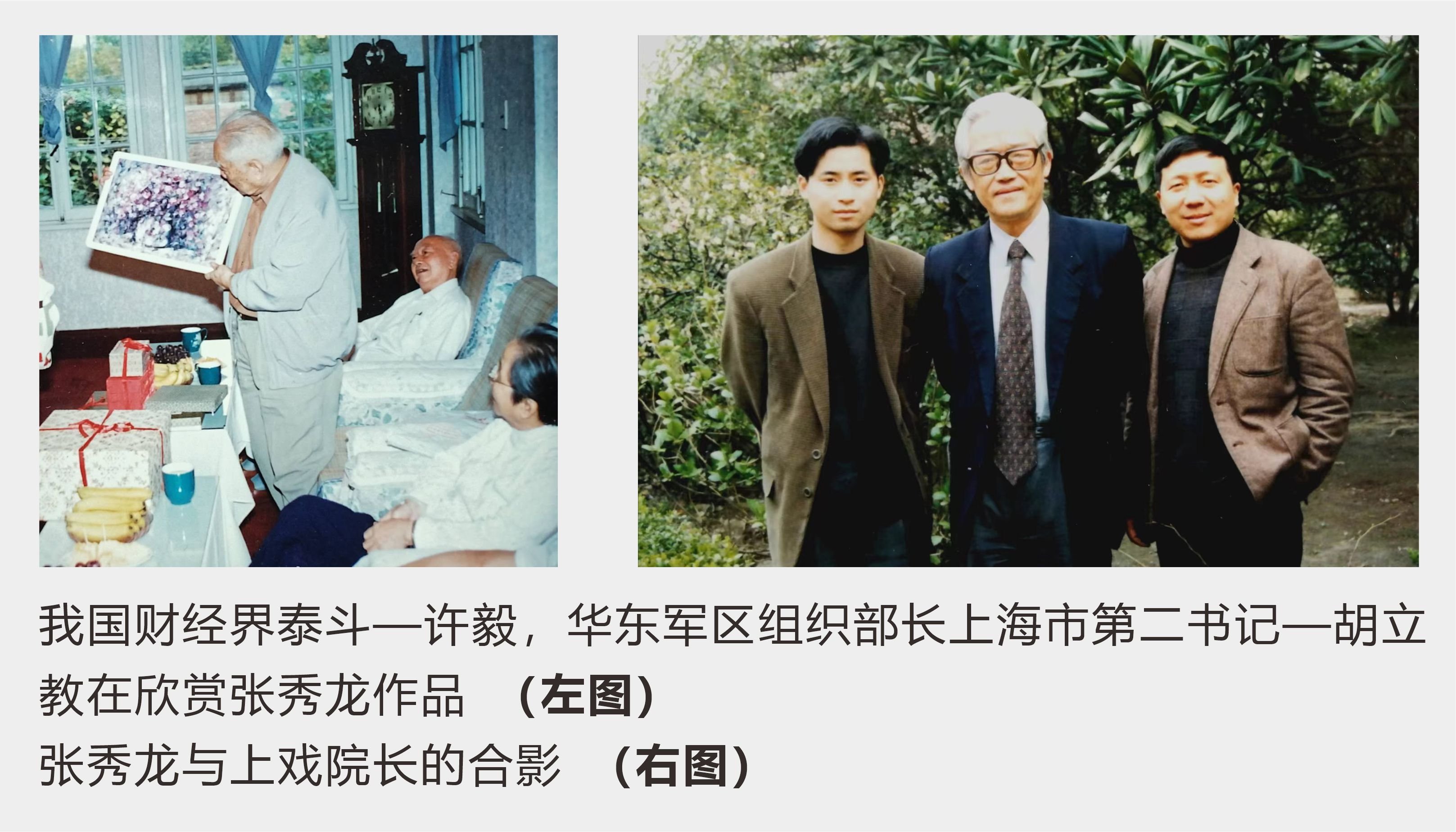

在艺术成就脉络上,张秀龙的创作之路始终与“突破”和“认可”相伴。其成就不仅体现在作品的展览与传播,更在于对艺术形式的创新。自1975年首次亮相上海市美展并发表作品起,他的作品便持续在国内外重要舞台绽放光彩:从第六届全国美展上海区展、前进中的中国青年美展等国内权威展览,到美国波士顿中国画家联展、华盛顿中国油画家联展,再到加拿大威斯敏斯脱公立画廊家庭画展、台湾全球华人艺术巡回展,其作品以鲜明的融合风格获得广泛关注。1990年,他独创“塑料电烙版画”,将油画色彩理念与版画工艺结合,这一创新不仅填补了传统版画在色彩表达上的局限,更被新华社、人民日报等多家权威媒体同步图文报道,成为其艺术探索的重要里程碑;同时,作为深圳梧桐画会创会会长、加拿大温哥华华人艺术家协会永久会员,他不仅以个人创作推动艺术创新,更通过组织展览、搭建交流平台,促进中外艺术对话,搭建起中外艺术交流的桥梁,其作品被多国艺术爱好者收藏,成为跨越文化边界的艺术符号,连接东西方艺术的“视觉纽带”。

从作品艺术价值维度考量,张秀龙的油画兼具美学探索价值与文化传播价值。他打破了东西方艺术、传统与现代艺术的壁垒——他让国画的“意”与油画的“形”和谐共生,让版画的“刚”与水彩的“柔”互补共存,为当代油画的多元表达提供了可借鉴的实践路径,其作品中“笔触有温度、色彩有情绪、构图有故事”的特点,让艺术不再是高冷的符号,而是能引发观者情感共鸣的生活切片。在文化层面,他的作品是“东方美学的现代转译”:无论是题材选择上的城市风情、江南意境,还是艺术手法上的国画笔墨、版画肌理,都深深扎根于中国文化土壤,承载着对本土生活与文化的热爱;而在海外展出与交流中,他的作品又以“中西融合”的语言打破文化隔阂,让国际观众通过油画这一西方媒介,读懂东方艺术的韵味与中国生活的温度,成为跨文化传播的重要载体。

时代切片的“记录”价值:在抽象艺术、观念艺术盛行的当下,张秀龙的创作始终紧扣当下社会的生活脉搏,坚持以写实为载体,但并非复刻传统写实,而是注入“当代性”——他关注的是当下中国社会的生活图景,从城镇化中的老街变迁,到新业态下的普通人状态,其作品成为记录时代生活的“视觉档案”,填补了当代写实油画对“日常现实”深度刻画的空白。这些作品不仅是艺术创作,更成为未来回望当下生活的“视觉文献”,具有不可替代的现实记录意义。

艺术与大众的“共情”价值:他的作品打破了“精英艺术”与大众的隔阂,无需专业的艺术知识,观者便能从画面中找到自身生活的影子,产生情感共鸣。这种“共情力”让油画从展厅走向更广阔的大众视野,重新激活了艺术的社会沟通功能,也让更多人感受到写实艺术的当代魅力。

人文精神的“传承”价值:在快节奏、高焦虑的当代社会,张秀龙的作品如同“生活的解压阀”。没有刻意的美化或批判,只有客观而温情的记录。这种“精神疗愈”功能,让他的作品超越了单纯的审美价值,延续了中国现实主义艺术的人文内核,在快节奏、高压力的当代社会,为观者提供了一个回望生活、感受温暖的精神出口。

跨界融合,多元探索。纵观张秀龙的艺术生涯,是对“如何用西方媒介表达东方精神”这一命题的生动回答。他以“解构传统、重组语言、链接中外”的创作理念,在油画领域开辟出独特赛道。他的作品既是对多元艺术形式的致敬,也是对当代艺术表达的大胆突破,其风格、成就与价值,共同构成了一位当代艺术家“以作品为笔,书写融合之美”的生动注脚。不仅是视觉的艺术,更是文化的桥梁,为当代艺术的多元发展注入了深厚的东方力量。

著名书画艺术评论家 史国澳 2025年10月20日 书于览艺斋